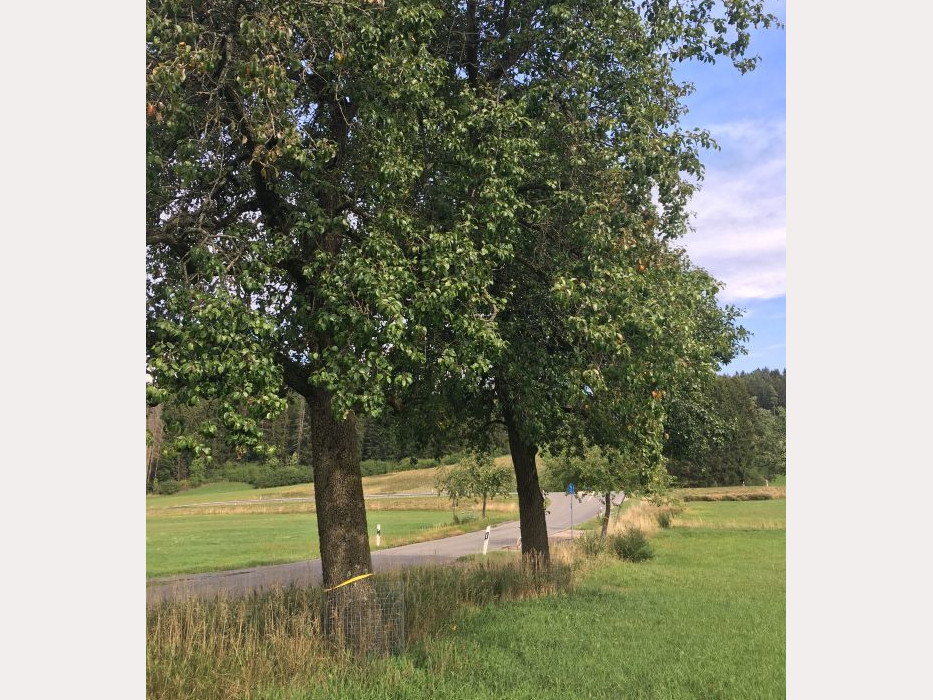

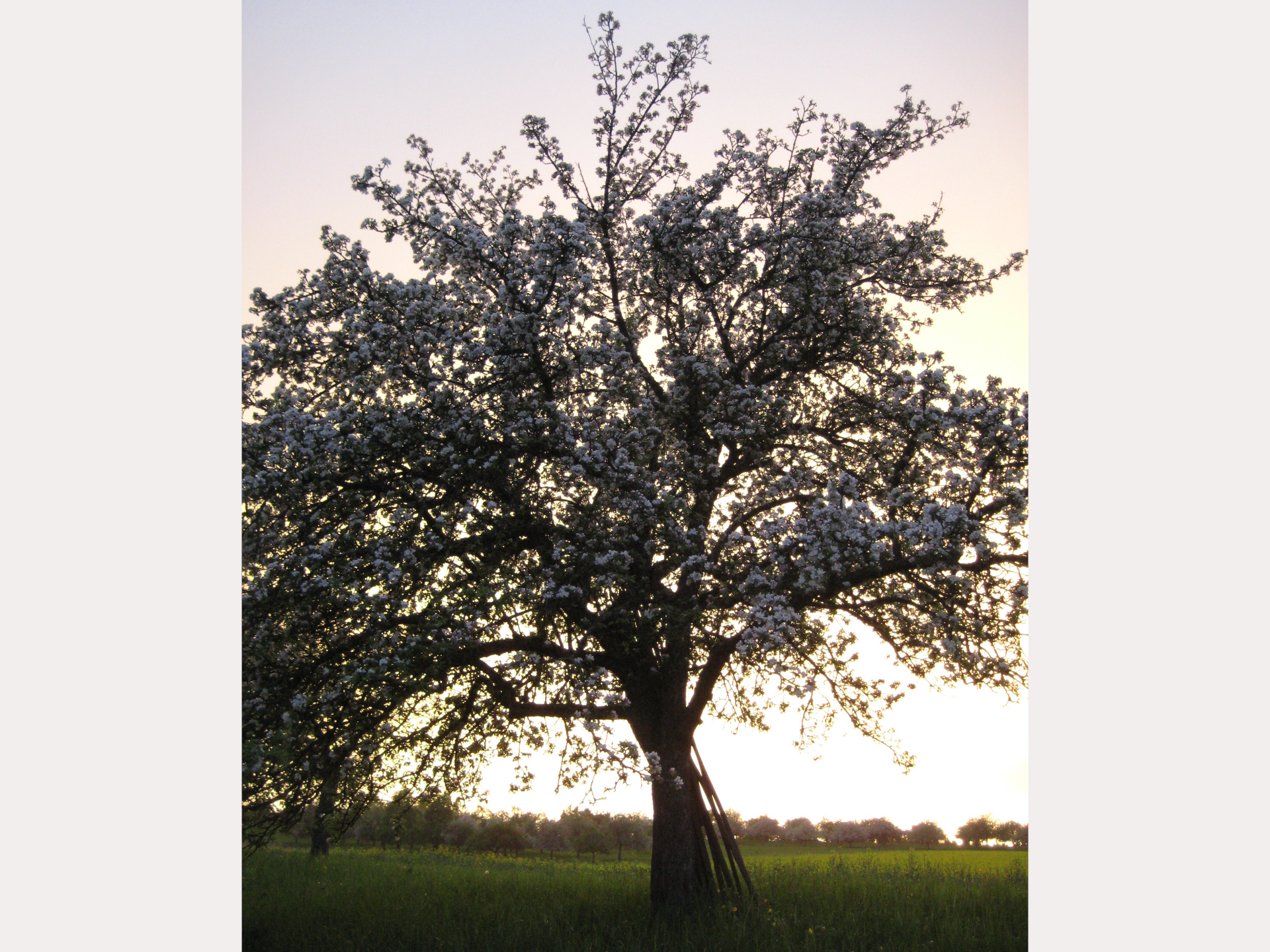

Projekte

Es gibt viele motivierte Menschen mit guten Ideen, die sich für Streuobstwiesen engagieren. Hier stellen wir ein paar beispielhafte Projekte vor. Manche davon kann das Land über Modellprojekte unterstützen. Die Projekte sollen anregen, sich einzubringen und weiterhin unterschiedlichste Ansätze für den Erhalt von Streuobst zu realisieren. Dies kann an vielen Orten und auf ganz unterschiedliche Weise geschehen.